ثمة شخصية لا تظهر إلا حين ينهار كل شيء. شخصية لا تتكلم كثيرا، لكن الجميع يتحدث عنها. لا تمسك بالسلاح، لكنها تُدان كأنها القاتل. لا تملك خطة، لكنها تُحمَّل دائما المسؤولية. في قصتنا، هذه الشخصية تُدعى “ميم”.

ميم ليست امرأة. وليست حتى شخصا حقيقيا. ميم هي الحرف الذي يفتتح الملامة، ويغلق علينا دائرة الذنب. ميم هي السطر الذي نكتبه آخر الليل كي نخدع ضميرنا: “ضع اللوم عليها”.

كأن الحرف انفصل عن الكلمة، وخرج إلى العالم مرتديا فستانا أحمر، ليغني بالنيابة عنّا جميعا.

Put the blame on Mame, boys، قالتها ريتا هايورث في مشهد لا يُنسى، وكأنها تنزع عن نفسها معطف الذنب وترميه على شماعة القدر. الأغنية كانت تُغنّى على لسان ميم، لكننا كنا نغنيها نحن جميعا.

ولأننا نكره أن نُرى عراةً أمام خطايانا، اخترعنا شخصيةً نُلبسها ثيابنا الملوثة ثم نشيح بوجوهنا.

ميم، في روايتنا، ليست فقط تلك التي “رسمت الخطّة”. بل تلك التي نرسم ملامحها كلما عجزنا عن مواجهة وجوهنا في المرآة.

كلما ضاقت علينا دائرة الأسئلة، فتحنا نافذة للهروب نُسميها “ميم”، كي لا نرى أن الدخان يتصاعد من أيدينا نحن.

هل كانت الحرب قدرا؟ هل كانت الخيانة صدفة؟ هل انكسر القلب لأن ميم أرادت؟ أم لأننا لم نحتمل أن نكون المخطئين؟

إنه الميكانيزم النفسي الذي فصّله فرويد في طيات اللاوعي الجمعي، عندما يحتاج الوعي للتنفس فينقل وزر خطاياه إلى شخصية رمزية. شيء يشبه إبليس، يشبه قدر الآلهة في التراجيديات الإغريقية، ويشبه “deus vult” في صراخ جنود الحملات الصليبية: الرب يريد، لا نحن.

وفي لحظة أكثر حميمية، تردّد هذا التواطؤ مع القدر داخل العائلة نفسها، في ذلك المشهد المأساوي بين مايكل كورليوني وأخيه فريدو في الجزء الثاني من العرّاب.

يصرخ فريدو، المكسور: I’m your older brother, Mike, and I was stepped over!

فيرد مايكل ببرود لاهوتي: That’s the way Pop wanted it

لم يقل له: “أنا قررت”، بل ألقى بالحسم على الأب، على سلطة غائبة لا يمكن مساءلتها. وهذا تماما ما نفعله حين نعلّق خطايانا على مشجب الإرادة الكبرى. حين لا نحتمل مواجهة اختياراتنا.

لكن في مواجهة هذه الحيلة النفسية العتيقة، تنهض فكرة أخرى، لا أقل إغواءً ولا أكثر راحةً، لكنها أكثر صدقا.

“Timshel”…

في السرد التوراتي الأصلي، حين يقول الرب لقايين: “إن أحسنت أفلا رفعٌ، وإن لم تُحسن فعند الباب خطيّة رابضة، وإليك اشتياقها، وأنت تسود عليها”. هنا تظهر الكلمة: Timshel: أنت تسود عليها. لا وعد، ولا حتم، بل خيار. إنك تملك السلطة، لا لأنك قويّ، بل لأن الله ألقى إليك مفتاح الباب وقال لك: “افتح أو لا تفتح”. ليست نبوءة، بل دعوة. ليست ضمانا، بل عبئا.

وهذا هو الثقل الحقيقي: أنك إذا لم تحسن، فلا أحد يستطيع ادّعاء الجبر نيابة عنك. وحتى الطيبون لا يُعفون. بل لعل الطيبين أكثر من سيتعذبون تحت هذا الوزن، لأنهم كانوا يعلمون، وكان في وسعهم، ولم يفعلوا.

كما يقول الراوي في The Third Man عن رجل مات دون أن يتخذ الموقف الصعب: “He never grew up. The world grew up around him.”

جملة ناعمة تخفي دمارا. تُقال كأنها شفقة، لكنها تحكم عليه بالقصور الأبدي.

لم يكن شريرا، فقط لم ينضج. وهذا، في منطق Timshel، ليس عذرا بل إدانة.

ومع كل شعاع حرية، تلوّح ميم بظلّها الطويل، كأنها تأتي لتمنحنا عذرا أنيقا للهروب من هذا الضوء.

ميم هي الوجه الآخر للخوف البشري من الحرية. نحن لا نحتمل Timshel. نختنق حين نُترَك أحرارا تماما. نرتبك أمام احتمال أن نكون نحن من قتل الأخ لا القدر. فنقول: ميم هي التي فعلت.

وهكذا تولد ميم في المخيال الجمعي. تخرج من عتبة النصوص إلى مسرحية الحياة، ممثلة قديمة تعرف جيدا متى تسرق المشهد. تقف عند حافة الحريق وتهمس: “أنا السبب”، وتختفي، بينما الجميع يصفق، مطمئنا أن الشر له اسمٌ، له ملامح، له شماعة يمكن تعليق الذنب عليها.

لكن النص القديم لا يترك لك ذلك. يقول لك: “أنت تسود عليها”. لا Deus Vult، بل Timshel.

وفي هذا الفرق الصغير بين “الله أراد” و”أنت تختار” تنهار حكايات كثيرة، ويولد وعي جديد، مخيف لكنه حقيقي.

لكن إنصاتنا الصامت لحكمها لا يعني بالضرورة أننا مقتنعون. بل نحن فقط مرهقون من المقاومة، مرهقون من حمل الذنب عاريا، بلا اسم مستعار، بلا قناع يغطيه. نحتاج إلى وجه نُسنده عليه، نحتاج لرمز يجعل الكارثة أكثر احتمالا. وهكذا تتحول ميم من حرف إلى حضن. حضنٍ بارد، لكنه يحملك بعيدا عن أتون اللوم الذاتي. هي ليست فقط شماعة، بل نوع من الطمأنينة القاتلة، مثل تلك التي تأتيك حين يهمس لك أحدهم: “ما كان بيدك”، فترخي كتفيك، لا لأنك اقتنعت، بل لأنك تعبت.

ميم، إذاً، ليست صدفة لغوية. هي الميم في “مصيبة” و”ملامة” و”مجزرة” و”مؤامرة” و”مأساة”. وهي الميم الأولى في “محكمة”. لكنها لا تقف فيها متهمة، بل كأنها القاضية الصامتة. نحن فقط لا نجرؤ على الاعتراض على حكمها. في تلك اللحظة التي يتحرر فيها الإنسان من ميم، من شماعة الذنب الجماعي، من راحتها الفاترة، من نعومتها المسمومة، يصبح، ولو للحظة، شبيها بالبطل المأساوي في الأساطير القديمة. مثل أوديب، حين لم ينكر النبوءة، بل اختار أن يفقأ عينيه كي لا يرى بعد اليوم كم كان أعمى. أو مثل بروميثيوس، حين سرق النار لا لأنه أُجبر، بل لأنه اختار. النار كانت تشتعل أمامه، وكان يعلم الثمن، ومع ذلك فعلها.

لكن هذا التمرد لا يأتي بلا ثمن. لحظة تمزيق القناع لا تمنحك بالضرورة خلاصا، بل قد تُسقطك في وحدة لم تكن تحسب لها حسابًا. فحين لا تعود ميم هناك لتُلام، لا يبقى أحد في قفص الاتهام سواك. إنها لحظة تكشف فيها الحياة عن وجهها العاري، دون وسائط ولا وسائد. لحظة يصير فيها الندم شفافا إلى حد الوجع، وتصبح البطولة ليست في الصراخ، بل في تحمّل الصمت الذي يعقب انكشاف الحقيقة.

ميم هي النقيض التام للبطولة. هي عقلية الزحام، عقلية القولبة، عقلية “ما دخلنا”. هي التي تقف عند أبواب المذابح وتقول: “هكذا كتِب علينا”. هي التي تُخدر ضميرك ليلاً وتهمس لك: “أنت لم تفعل شيئا، فلا تُعذب نفسك”. وتنسى أن الصمت فعل.

ولهذا، كانت “ميم” أقرب إلى الشبح في الروايات القوطية؛ تطوف في البيوت المحطمة، تهمس في آذان الأطفال الناجين: “لا تتذكروا”. تنسخ نفسها في الميمز، في منشورات العزاء الجماعي، في السخرية المبطنة، في الهروب من لماذا، إلى أي سؤال آخر. أي شيء إلا: هل نحن من ترك الحريق يتسع؟.

وفي الموسيقى؟ ميم تختبئ خلف الإيقاع، خلف الكورال الجماعي الذي يجعل كل نغمة تذوب في الأخرى فلا تميّز فاعلا من مفعول به. حتى في الجاز، الذي أُسس على التمرد الفردي والتعبير الذاتي، تحاول ميم الدخول، في إعادة إنتاج الفقر، في تسليع الألم، في تكرار اللحن حتى يُنسى المعنى.

لكن في لحظات نادرة، يصرخ البوق وحده. يخرج عن السلم. يرتجل شيئًا لا تقدر ميم على لحاقه. لحظة لا تنتمي لأحد، ولا حتى للقدر. تلك اللحظة هي التجسد الحقيقي ل Timshel.

لقطة واحدة فقط تكسر ظهر الرواية. لحظة واحدة يدرك فيها الإنسان أن ميم ليست سوى قناع صنعه بنفسه، علّق عليه عجزه، وسار.

فهل نمزق القناع؟

أم نطلب من ميم أن تعذرنا مرة أخرى؟

أن تكون Deus بدلا من أن نكون بشرا في مواجهة أنفسنا؟

ربما الجواب ليس في النصوص ولا في المقولات، بل في تلك اللحظة الدقيقة، عند أول دمعة ندم لا نعرف من أين جاءت، ولا لمن نوجهها. دمعة بلا اسم. بلا شماعة.

تمامًا كما بكت الآلة ذات يوم على إنسان لم تتعلم إلا من رقته.

في فيلم The Devil’s Advocate، يقف الشيطان (أل باتشينو) في مشهده الختامي صارخا: “أنا مُحب للبشر! أبدا لم أجبرهم. فقط هم من اختاروا”. وكأن ميم تتحدث على لسانه، مستمتعة بكونها المحامي الأبدي للنفس الأمارة، لا تفرض شيئا لكنها دائما موجودة، جاهزة لتكون المتهم البديل.

أما في الميثولوجيا الإغريقية، فتبدو ميم أقرب إلى أتروبوس، إحدى مويرات القدر الثلاث، تلك التي تقطع خيط الحياة ببرود. لا تمسكه بغضب ولا بشفقة، فقط. تقطعه. هكذا هو الذنب في حضرة ميم: حياة تُقص من سياقها، فعل يُجتث من جذوره، مسؤولية تُرد إلى الحظ أو الظروف أو “الزمن الرديء”.

وفي الإخوة كارامازوف، على لسان زوسيما غالباً: “كلُّ الناس مسؤولون عن كلِّ شيءٍ أمام الجميع.” هذه الجملة لو قرأتها ميم لضحكت طويلاً، ثم قامت بتمزيق الصفحة. لأن تلك الجملة تقوض وجودها تماما.

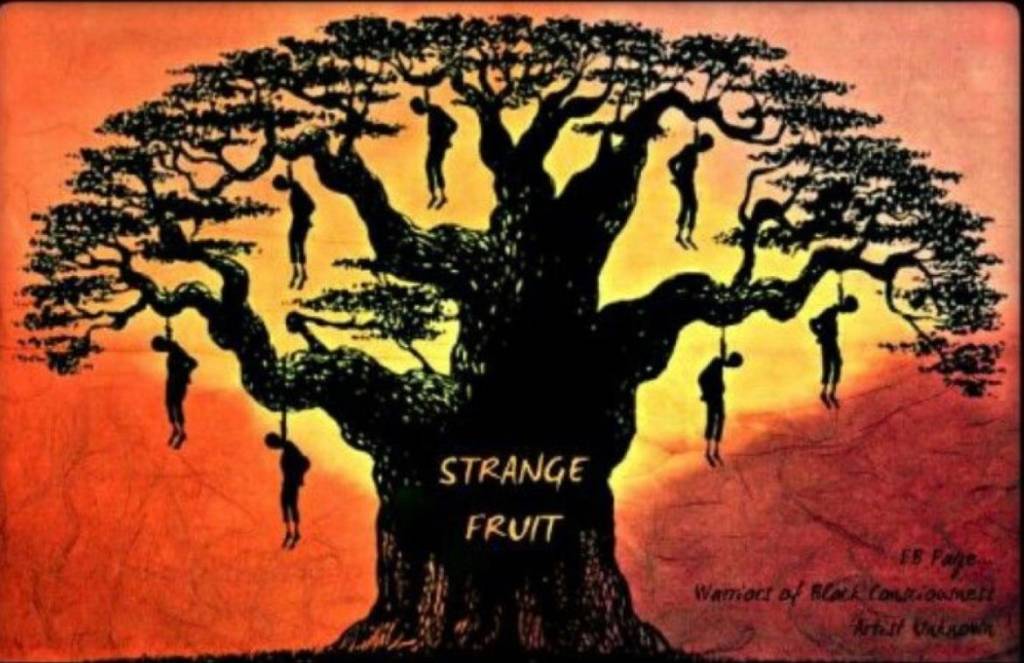

لكن في لحظات نادرة، لا ينفع التبرير، ولا ينجو أحد بالضحك أو السخرية أو التذاكي. هناك لحظات يُشهر فيها الألم سكينه، ولا يترك لأحد مهربا. استمع مثلا إلى أغنية Strange Fruit لبيلي هوليداي، حيث الألم واضح، والجريمة ظاهرة، والذنب لا يمكن تغطية رائحته. الأغنية لا تسمح لميم أن تتسلل. لا شماعة. لا استعارات تُخفي الفعل. فقط صوت امرأة سوداء تقول للعالم: “هذا الثمر المعلّق هو نحن، فمن أنتم؟”.

ومع ذلك، فحتى في وجه هذا العري الأخلاقي، تحاول ميم أن تعود للظل. أن تعيد رسم الجريمة كأثر جانبي لشيء أكبر، كخلل في المنظومة، لا في الضمير. وفي علم النفس، تبدو ميم امتدادا لآلية الدفاع النفسي التي يسميها فرويد rationalization تبرير كل شيء، تطبيع الخطأ، خلق بنية وهمية تجعلك تشعر أنك مجرد جزء صغير في آلة ضخمة، وأن الخطأ ليس خطأك، بل خطأ ميم.

الفيزياء النظرية تتحدث عن مبدأ اللاتحديد لهايزنبرغ. لا شيء محدد بدقة، لا موقع ولا سرعة، وكلما حاولنا الإمساك بالمعنى انفلت منا. لكن ميم، بخلاف هايزنبرغ، لا تقبل اللاتحديد بوصفه تواضعا معرفيا، بل كترخيص دائم للتهرب: “من يدري؟ ربما لم يكن الأمر ذنبي حقا”.

وفي النهاية، يعود الإنسان إلى حكمة توراتية بسيطة، في أولى صفحات سفر التكوين، حين أكل آدم من الشجرة، فألقى اللوم على حواء، التي ألقت بدورها اللوم على الحية. ثلاثتهم، لو اجتمعوا في زماننا، لكان اسم الحية “ميم”.

وقد تسأل في النهاية: هل “ميم” شخص؟ هيئة؟ لعنة؟ أم فقط ضمير مستتر يدلّ على ما لا نحب أن نراه في مرآتنا؟

“ميم” هي القفاز الذي نرتديه حين لا نريد أن نلمس ذنبنا بأيدينا العارية. هي القافية التي يختبئ فيها الشعراء الجبناء حين لا يريدون قول الحقيقة. وهي، لو أحلنا mame إلى شقيقتها meme هي بشكل أو بآخر، كل ما ينتشر على نطاق واسع.

وفي زمن الميمز، لا شيء يعود خفيًا. الأسرار أصبحت GIFs، والمشاعر stickers، والذنوب trending. في زمن الميمز، كل ما كان باطنيا صار قابلا للفلترة، للنشر، للضرب بوسم #يحدث_الآن.

وها نحن، وسط انفجار الميمز، صرنا نستخدم الميم ضد ميم: نعلّق مآسينا على “ميم” التي اخترعناها، ثم نضحك منها في ميم آخر.

إن اختزال الإنسان إلى رد فعل، إلى افيه، إلى ميم، هو المأساة التي تتحول إلى مهزلة. لكن لا أحد يعرف بعد: هل الضحك انتصار؟ أم اعتراف بالعجز؟

هل السخرية تطهير؟ أم إلهاء؟

وهل كانت ميم، في نهاية المطاف، إلا محاولتنا الأخيرة لإنكار أن اليد التي صفعتنا،، هي يدنا؟

وفي القرآن، تنزل كلمة ربك على نغمة مشدودة الوتر، تطلب من الإنسان ألّا ينكرةالصوت بداخله، ولا يُحمّل الصدى مسؤوليته. تقول: “بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره.”

لكن الإنسان لا يحب البصيرة، يحب أن يصوغ لنفسه قصة ويكتبها باسم مستعار: ميم.

محمد عبد القادر الفار

أضف تعليق