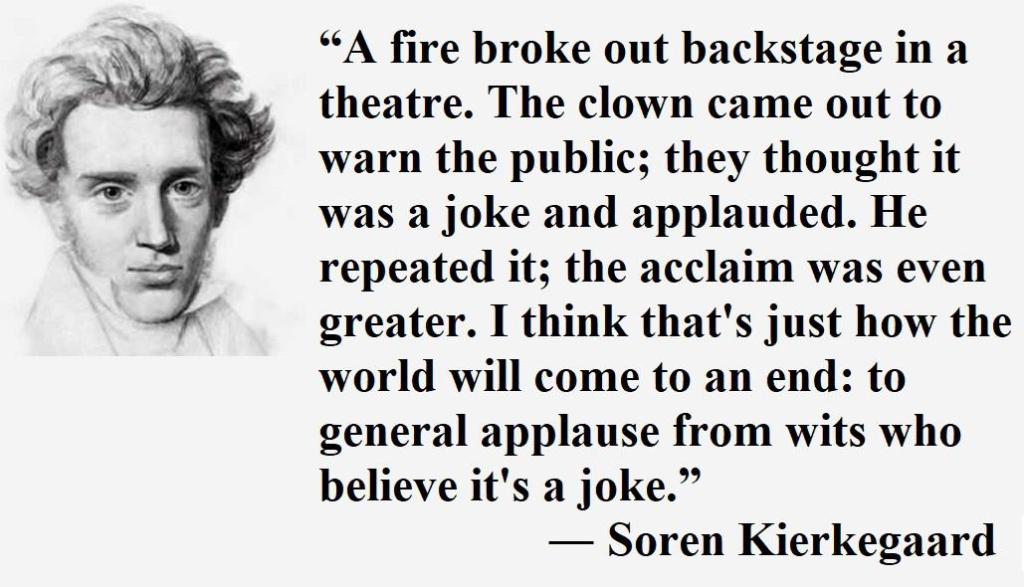

أنت الآن ناضج بما يكفي لتتقبل أنه ليس كل من كتب عن الإيمان كان يريد أن يقنعك بذلك. بعض من كتب عن الإيمان كان يكتب لينجو، أو حتى كمن يعتذر عن البقاء حياً، أو كمن يؤمن لكنه يخاف لسبب ما من أن يُقبَل إيمانه. وقد يكون الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد مثالاً استثنائياً على هذا القلق العجيب الغريب، فهو يبدو لك كرجلٍ أحب الله، لكن خشي أن يصافحه، فعلياً!

وقد يوصف كيركيغارد بأنه “أبو الوجودية”، كما لو أن الوجودية هي طفل شرعي من زواج تقليدي بين الدين والقلق، لكن كيركيغارد في هذه الحالة لم يكن أباً محباً. بل كان أقرب إلى ممثل في مسرحيةٍ عبثية، يلقي مواعظه على جمهور لا يفهم لغته أصلا، ثم يختفي قبل أن يتم إنزال الستارة.

ولكن اسمحوا لي أن أتساءل:

ما الذي يجعل رجلا يُقحم الإيمان في ساحة الوجود والوجودية ويجرّه من رقبته أمام العقل، لا ليقتله أو ينتقم منه، بل ليهمس له: “أنت لست كافيا”؟

ويا لها من همسة!

في عالم كيركيغارد، العقل مثل أستاذ فلسفة متقاعد جالس في أحد المقاهي الشعبية. هذا الاستاذ يعرف كل شيء، لكنه لا يستطيع أن يُقنع حتى طفلا بفكرة واحدة. والإيمان عند كيركيغارد ليس جدولا للحقائق الرتيبة، بل هو قفزة حرّة نحو المطلق ونحو اللامعقول. هذه القفزة تشبه أن تُغلق عينيك وتقوم بتقبيل شخص لا تراه ثم تكتشف لاحقا أنك كنت تُقبّل الهواء.

وكيركيغارد لا ينصحنا أن نؤمن. هو يقول فقط: إذا لم تكن قلقاً، فأنت على الأغلب لم تبدأ.

القلق، هذا الكائن المتعب الطفيلي الذي يتصرف وكأنه يزحف من تحت جلدك ويُقيم حفلةً على عتبة ضميرك، هو عنده ليس مرضاً. بل هو العلامة الفارقة أن وجودك حيٌّ بما يكفي ليشعر بثقله. وكأن لوحات إدوارد مونك تصرخ في الخلفية، وفرانز كافكا يصفق في الزاوية. هل أبالغ هنا؟ ربما!

ولأن سخرية القدر لا تنقصها الحِرفية، فقد قرر كيركيغارد أن يحب امرأة لا يستطيع الزواج بها، ثم أن يكتب عن الإيمان كمن لا يستطيع الإلحاد، وأن يسخر من الكنيسة كمن لا يستطيع مغادرة الله.

قد تجد آثار كيركيغارد في كل مكان: في العيون المطفأة للعاشقين في مقهى هادئ، في صوت فيروز حين تقول “إذا رجعت بجن، وإن تركتك بشقى، لا قدرانة فل، ولا قدرانة ابقى”، في مشهد المهرج الذي يتلعثم حين يُطلب منه أن يُضحك قاتله.

نعم، كان مهووساً بالفرد، لأنه عرف أن الجماعة لا تُخلّص أحداً. كان يعرف أن كل علاقة مع المطلق تبدأ من لحظة انفرادك بنفسك، تلك اللحظة التي لا يمكنك فيها أن تُحمّل أحداً نتائج قفزتك.

كيركيغارد، باختصار، لم يكن فيلسوفاً يبحث عن الحقيقة، بل كان فناناً يراقص شبحها.

ولو سُئل اليوم: “هل ما زال ما تقوله مهمًا؟” لردّ من قبره بضحكة جافة: “إذا كنتم سعداء بما أنتم عليه، فأنا لست لكم.” أما نحن، فنقرأه ونحن نضحك، لأن البديل أن نبكي.

ولو عاش كيركيغارد اليوم، لكان مدوّنًا مجهول الاسم، يكتب على Reddit تحت اسم “AnxiousProphet94″، يضع اقتباسات لشكسبير بجانب صور تشريح عقلي، ويصرّ على أن “البايو” فارغ لأنه لا يؤمن بالتعريفات. كان سيحذفه فيسبوك ثلاث مرات في الأسبوع بسبب منشوراته العبثية، وكان سيُستدعى إلى مقابلة عمل ويُرفض لأنه ““”غير متحمّس بما فيه الكفاية لمفهوم الفريق”.

في مجتمع يطلب منك أن “تكون نفسك” بشرط ألا تُزعج المنظومة، كان كيركيغارد سيتحول إلى “متشائم غير متعاون”، بينما هو، في داخله، فقط يريد أن يقول:

“أنا لا أكره الحياة. أنا فقط لا أستطيع أن أبتلعها دون أن أعرف ما طعمها.”

كيركيغارد، رغم كل شيء، لم يكن كارل ماركس، لم يرد قلب النظام، ولا استبداله. هو فقط أراد أن يفهم نفسه دون أن يُعتقل بسبب الإفراط في التفكير. كان أقرب إلى هاملت، لكن دون شبح الأب. كان أقرب إلى المخرج التشيلي أليخاندرو خودوروفسكي، يكتب سيناريو لفيلم لا يمكن تمويله، ويصوّره في خياله عشرين مرة. كان يؤمن أن الحقيقة ليست صخرة نضعها في المتحف، بل امرأة عصيّة تظهر وتختفي، تُحب أن تُلاحَق ولا تُملَك، تشبه أريان في الميثولوجيا الإغريقية: تمنحك الخيط، لكن لا تضمن لك الخروج من المتاهة.

ولو أردنا مشهدًا يلخّص فلسفة كيركيغارد، لما ذهبنا إلى قاعات الفلسفة، بل إلى مشهد في Synecdoche New York حين يجلس البطل وسط نسخة مصغّرة من حياته، داخل نسخة أكبر، داخل أخرى، ويُدير ممثلين يلعبون أدوارهم وأدواره، ولكن كلما اقترب من الفهم، ضاع في الطابق التالي من المتاهة.

هذا هو الإيمان عند كيركيغارد: ليس اعتناقا، بل إخراج مسرحي بلا جمهور. أنت تكتب دورك، وتعيد كتابته، وتختار أن تؤديه، حتى لو لم يكن أحد يشاهد.

الجنون، في هذا السياق، ليس انهياراً، بل هو نوع من الصدق الخطر، أن تتابع الحديث مع الله، حتى لو لم يكن هناك ردّ واضح، أو لحظة ختامية، أو موسيقى تصوّر لك أنك وصلت. فهذه العلاقة ليست حلقة في مسلسل، بل سطر في رواية لا تنتهي.

كان كيركيغارد يعرف أن الجماعة لا تخلّص أحداً، لكنها تعرف كيف تُصفّق حين تفشل. فلا أحد يحضنك عندما تتألم بصمت، لكن الجميع يعلّق حين تسقط، وكأنهم لم يلاحظوا أنك كنت تحترق منذ زمن، فقط لأنك لم تكن تصرخ بشكل درامي.

في نظره، العزلة ليست خيارا أنانيا، بل ضرورة وقائية. كأنك تضع نفسك في الحجر لأنك تحمل فيروساً اسمه: “أحتاج أن أكون صادقًا، ولو قليلاً.”

كان هذا الفيروس كافيًا ليُقصى من الكنيسة، من المجتمع، من الحب. كأنهم جميعاً اتفقوا:

“نحن نحب الإيمان… لكن لا نحب من يأخذه بجدّية أكثر مما ينبغي.”

في عالم كيركيغارد، لا شيء يُنجز كما ينبغي. فالحب يُقابل بالخذلان، والإيمان يُجرّ إلى امتحان، والكتابة تُنسى أو تُساء قراءتها. كأن الرجل وُلد تحت شعار: “أنت حقيقي أكثر من اللازم، لذا ستبقى ناقصا إلى الأبد.”

كل شيء فيه كان يسير نحو الاكتمال ثم يتوقف قبل الوصول بلحظة. كأنه في كل مرة يقترب فيها من أن يكون، ينهض ظلٌّ من داخله ويهمس: “أنت لست مسموحًا لك أن ترتاح.”

تخطر في البال هنا لوحة سيزيف كما رسمها تيتيان، لكن بدلاً من صخرة، كان كيركيغارد يدفع فكرة ما كل يوم إلى أعلى الجبل، وفور أن تلامس السماء، تنهار مجدداً، ويبدأ هومن جديد، لا لأنه يائس، بل لأنه لا يستطيع الكذب على نفسه.

ولو امتلك كيركيغارد آلة موسيقية، لكانت تشيلو مكسورة الرقبة، صوتها عميق لكنه مشروخ، تعزف نغمة واحدة ببطء ثم تتوقف، كأنها تقول: “هذا ما لدي، خذه أو اتركني.”

ولعله كان سيكتب فلسفته على دفاتر نينا سيمون، ويغنيها بصوت مارسيل خليفة في لحظة ندم، أو يرنمها مثل راهب يغسل جراحه بماء العتمة. ففي نظره، الموسيقى لن تكون للرقص، بل للاعتراف. فكل لحن هو نوع من الاستسلام الجزئي، اعتراف بأننا لا نملك المفردات دائماً، فنرفع أيدينا، ونترك الأصابع تتكلم نيابةً عن القلب.

تخيل كيركيغارد يستمع إلى فريد الأطرش وهو يقول:”وطول ما بحبه عذاب فى عذاب.” ويهزّ رأسه ببطء، ليس لأنه حزين، بل لأنه يعرف أن بعض الأحزان تُعاش بكامل الوعي، لا لتُحل، بل لتُعزف.

فالوعي، عند كيركيغارد، ليس نعمة بل عقوبة مصاغة بعناية. لا كقنبلة، بل كخاتم ضيّق على إصبعك، تلبسه لأنك تحب الحقيقة، لكن كل يوم يُذكّرك أن الإصبع يتورم ببطء.

أن تعرف؟ يعني أن تتألم دون أن تصرخ، أن ترى العالم ينهار ثم ترتّب الخراب بنفسك.

في نهاية فيلم المصير ليوسف شاهين، يظهر لنا على الشاشة عبارة تقول: “الأفكار لها أجنحة، لا تستطيع أن تمنعها من الطيران.” والطيران نفسه هنا قد يكون لعنة، وإن بدا خلاصاً، لأن من يمتلك الأجنحة لا يستطيع المشي بعدها مثل باقي الناس.

كيركيغارد كان يفهم السر: الجهل قد يُنقذك مؤقتاً. لكن الوعي هو ذاك الذي يربت على كتفك، ثم يهمس: “من الآن فصاعداً، لن تعود بريئًا أبدًا.”

وبعد كل هذا…

هل كان كيركيغارد مؤمناً؟

نعم.

لكن إيمانه لم يكن راية على جبل، بل سكيناً مخبّأة في جيبه، يستعملها فقط ليُثبت أنه ما زال يشعر.

إيمانه لم يُشبه صلاة الجماعة، بل كان يشبه أن تقرأ دعاءً سرياً تحت بطانية، وتنسى بعده إن كنت أنت من كتب الكلمات، أم الكلمات هي من كتبتك.

هو لم يكن مؤمناً بوعد، بل بمسافة بينك وبين المطلق، كلما اقتربت منها، سقط جزء منك، فصرت تعرف الله من خلال ما تفقده، لا ما تناله.

كيركيغارد آمن، لكن على طريقته، كما تؤمن الورقة بالرياح، لا لأنها تراها، بل لأنها ترتجف.

وفي أكثر لحظاته تطرفا، لم يكن كيركيغارد فيلسوفاً على الإطلاق، بل كان أقرب إلى مهرّج فكري يكتب نصوصاً ليهاجم بها نفسه، ويوقّع كتبه بأسماء مستعارة ليخالفها لاحقاً في كتب موقّعة بأسماء مستعارة أخرى. ولم يكن بذلك يحاول خداع القارئ، بل كان يستدرجه إلى متاهة، ثم يهمس له عند الباب: “أرأيت؟ حتى أنا لا أثق بي.”

إنه العبث، لكن العبث الواعي. أو الكتابة كوسيلة لا لتقديم الحقيقة، بل لتفجيرها على مراحل. كأن كيركيغارد يرى أن الحقيقة لا تُقال، بل تُستدرج، تُستفز، تُطارد من داخل حفلة تنكرية.

وتخطر في البال هنا مسرحية ستة شخصيات تبحث عن مؤلف لبيرانديللو، حيث يقف الممثلون في منتصف الخشبة، يتشاجرون مع المخرج، ويصرّ كل واحد منهم أنه “الحقيقي”. وكيركيغارد كان يفعل الشيء ذاته، لكن دون جمهور، دون خشبة، فقط بآلة كاتبة وصوت داخلي متشظ.

هو من أوائل من مارسوا “التفكيك الوجودي” قبل أن يولد دريدا، وهو من سبق بيكيت في الكتابة من حافة العبث، لكنه لم يسخر من المعنى، بل قال فقط: “المعنى؟ أعرفه، لكن لا أستطيع تقديمه لكم في قالب نظيف، لأنه عندي ملفوف بورق الشك، ومطلي بالحنين، ومغمس في الصمت.”

في النهاية، كان كيركيغارد لاعب شطرنج يتحدّى نفسه، لا ليكسب، بل ليرى إلى أي مدى يمكن لعقل صادق أن ينهار دون أن يفقد احترامه.

ومن الغريب أن كيركيغارد بعد كل ذلك لم يُجن رسمياً. فالرجل كان يكتب كما لو أن عقله يجلس على كرسي بثلاثة أرجل، وكل واحدة منها ترتجف، وهو يصرّ أن يكتب وهو واقف فوقها. كما لو أنه كان يعرف أن الإنسان لا يُكافأ على وعيه، بل غالبا يُقصى بسببه، أو يُستدعى لتقديم استقالته من الحياة العادية.

ربما لهذا لم يُصبح مدرّساً للفلسفة، بل ظل صوفيّاً سرياً، يكتب عن الله بلغة من يرفض أن يكون قديساً، ويضحك من فكرة أن الحقيقة قد تُختصر في كتاب أو آلاف الكتب.

ربما لم يكن كيركيغارد يبحث عن الله، بل عن لغة تليق بالسؤال عنه، أو عن جملة لا تُقال بصوت مرتفع جدا، لكنها تُسمَع في الجسد كله. بل ربما لم يكن يريد إجابات، بل فقط أن يجد أحداً يتفهم كم هو مرهق أن تحاول أن تكون صادقاً في عالم لا يحتمل أن تمشي بثقل الحقيقة، بل يريدك زائراً خفيفاً عابراً دون أثر يذكر.

أما نحن، فلا لا نقرأ كيركيغارد كي نفهم الإيمان، بل كي نعرف كيف يمكن لإنسان أن يستمر بعد أن توقّف عن تصديق الحكاية.

نقرأه لأننا -مثل كيركيغارد- نحب الله، لكن لا نعرف كيف نعيش معه.

محمد عبد القادر الفار

محمد عبد القادر الفار

محمد عبد القادر الفار

أضف تعليق