لعل مشكلة التعليم الأساسية لم تكن يوما بسبب نقص المعرفة، بل لطالما كانت بسبب فائض في الشرح، ربما أكثر مما نحتمل.

المناهج تتسارع والشروحات تتراكم والمخرجات يتم ضغطها، والصف المدرسي أو قاعة التدريس الجامعية يتحولان إلى مسرح أداء سريع، كما لو أن الزمن نفسه يلاحق الجميع. كل هذا جعل مسألة الفهم نفسه قيمة ثانوية، أو هكذا يبدو أحيانا، بمعنى أن ما يتم قياسه فعلا هو الإنجاز لا التكوين، وبالتالي فإن ما تتم مكافأته هو السرعة وليس العمق، حتى عندما نشعر بعكس ذلك.

الذكاء الصناعي لا يدخل التعليم كتقنية إضافية فقط، بل كاختبار فكري لا يمكن تجاهله، أو كسؤال فلسفي حاد، سؤال قد يربكنا.

مع وفاة المخرج المجري بيلا تار قبل أيام، عدت إلى أفلامه مثل حصان تورين وساتانتانغو، ولاحظت من جديد، وأنا أشاهد ببطء مقصود، كيف أنه لا يحدث الكثير ظاهريا، أو هكذا يبدو في البداية.

لقطاته طويلة، والحركة فيها بطيئة، والصمت ممتد، وهناك شعور، يكاد يكون جسديا، بأن الزمن نفسه هو البطل الحقيقي للفيلم. إنها سينما لا تطلب من المشاهد أن يفهم بسرعة، ولا ترشده إلى معنى جاهز، بل ربما تتعمد أن تتركه معلقا قليلا. هي تضعه داخل التجربة وتترك الزمن يقوم بالعمل الذي تعجز عنه اللغة، أو الذي تتعجل اللغة عادة القيام به.

بيلا تار يترك الزمن يقوم بالتعليم، وكشخص مشتغل بالتعليم، شعرت بالامتنان لصانع الأفلام العبقري الراحل، امتنان هادئ لا أكثر، فهو صنع عالما نتعلم به بطريقة لا تختبر صبرنا فحسب، بل تحفز فينا ما يجعل المعلومة تنمو، ببطء أيضا، بدلا من أن تظهر بشكل حتمي وقسري.

في كثير من الأحيان، يسير التعليم المعاصر بعكس هذا الاتجاه تماما، كما نعرف جميعا تقريبا، فهو يختصر الزمن ويجزئ المعرفة ويقود الطالب بشكل قسري فج نوعا ما من مقدمة إلى نتيجة، وكأن الطريق نفسه عبء يجب التخلص منه.

في هذا التعليم الجامد لا حضور حقيقي للزمن كمعلّم في حد ذاته، أو لعل هذا الحضور يتم تجاهله عمدا. ومهما تسلح هذا النوع من التعليم بالتكنولوجيا وأدوات الإظهار المتطورة، حتى حين تبدو مبهرة، فهذا لا يكفي كي يرقى إلى أن يكون ثمرة كل التطورات المتسارعة في التجربة البشرية في العقود الأخيرة، أو حتى انعكاسا صادقا لها.

أما في التعليم الذي أطمح أن أراه كمعلم في المستقبل، وأنا أفكر فيه أكثر مما أخطط له، فهو سيكون بالضرورة تعليما فيه عناصر من نظريات ليڤ فيجوتسكي حول النمو المعرفي، وحول ما سماه الدعم التكييفي dynamic scaffolding، وحول مقارباته حول منطقة التطور القريب ZPD، مع تركيز أكبر، وربما أهدأ، على تقدير دور الزمن كمعلم خفي، تماما كما كان الزمن طوال الوقت هو البطل الخفي في أفلام بيلا تار، دون أن يفرض نفسه أو يطلب الانتباه.

البطء في أفلام بيلا تار مسألة بنيوية لا جمالية فقط، كما لو أنه قرار سابق على أي قرار آخر، فهو ليس إطارا يتم سرد الأحداث داخله، بل هو نظام كامل يعمل في الخلفية، بصمت تقريبا، ويقوم بإدخال المشاهد في حلقة زمنية مغلقة لا تشرح نفسها. فالفهم لا يمنح دفعة واحدة بل يتشكل عبر البقاء داخل المشهد وداخل الإيقاع والتكرار غير المعلن، ومع شيء من التردد أحيانا. وكل ما يحدث على الشاشة لا يتشكل لأن المخرج قرره، أو ليس بهذه البساطة، بل لأن الزمن سمح له بذلك، في لحظة ما. اللقطة الطويلة ليست أسلوبا بل شرطا ضروريا كي يظهر شيء ما، شيء لم يكن مخططا له بالكامل، أو لم يكن ممكنا التفكير به مسبقا.

وهذا المنطق يقترب كثيرا من مفهوم أنظمة الإنتاج production systems، ليس كتشبيه عابر بل كبنية تفكير كاملة، وهي الأنظمة التي لا تبرمج على النتائج بل على القواعد، أو هكذا يفترض بها على الاقل، ولا تخبر النظام بما يجب أن يكون بل بكيف يتصرف، ثم تترك التكرار والزمن ينتجان ما لم يكن متوقعا مسبقا، أو ما لم يكن في الحسبان اصلا. هي لا تصمم للوصول إلى نتيجة محددة، وهذا جوهري هنا، بل للعمل ضمن حلقات تعليمية learning loops مستمرة، قد تبدو مملة من الخارج لكنها فعالة من الداخل.

فالنظام ينتج مخرجا ما، ثم يتلقى تغذية راجعة feedback، احيانا مزعجة، فيقوم بتعديل قواعده ثم يعيد المحاولة، دون ضمانات. وما يهم هنا ليس صحة المحاولة الواحدة، ولا حتى جمالها، بل استقرار المسار عبر الزمن، وهذا فرق دقيق غالبا ما يتم تجاهله. والتكرار هنا ليس فشلا بل شرطا للتعلم، حتى لو بدا كذلك في لحظته. فكل تكرار iteration هو انحراف صغير عن السابق، انزلاق بسيط بالكاد يلاحظ، وكل انحراف هو معلومة، ومع تراكم هذه الانحرافات يبدأ النظام، ببطء ايضا، بإنتاج أنماط لم تكن مبرمجة صراحة ولا متخيلة بالكامل.

وهذا هو جوهر الانبثاق emergence، أو ما نحاول تسميته كذلك: خصائص تظهر من التفاعل لا من التخطيط. الفهم هنا لا يتم تصميمه، ولا يمكن استعجاله، بل ينبثق انبثاقا، كما لو أنه نتيجة جانبية لمسار طويل لا يعلن عن نفسه إلا في نهاياته المتأخرة.

التعلم البشري يعمل بالطريقة نفسها، أو على الاقل لديه القابلية لذلك، لكنه في كثير من الأحيان يقمع داخل الصف، وبشكل شبه غير مرئي. فالطالب يطلب منه الوصول إلى الإجابة الصحيحة بسرعة، وبثقة ايضا، لا أن يبقى داخل حلقة التعليم نفسها ويتعثر فيها قليلا. وبالتالي تقطع حلقات التغذية الراجعة feedback loops مبكرا، احيانا بحسن نية، من خلال التصحيح وبالعلامة وبالمنهاج، فيجهض التشكل قبل أن يبدأ، أو قبل أن نمنحه الوقت الكافي ليخطئ خطأ مفيدا.

أما التعلم المستقبلي الذي نتمناه فهو يعمل بطريقة مشابهة لأنظمة الإنتاج، أو على الاقل هكذا أتخيله حين أفكر به بهدوء، فليست هناك لحظة واحدة يفهم فيها الشيء، ولا يجب أن تكون، بل سلسلة محاولات، أخطاء، تصحيحات، وعودة إلى السؤال بصيغ مختلفة، أحيانا مرهقة قليلا. ومع مرور الوقت يبدأ ذلك التراكم بإنتاج شيء لا يختزل إلى درس أو محتوى، شيء يتشكل ببطء ومن دون إعلان.

وذلك انبثاق معرفي يكون فيه الكل أكبر من مجموع أجزائه بالضرورة، حتى لو لم ننتبه لذلك فور حدوثه. والأفكار نفسها في هذا النظام لا يتم تركيبها بل تنمو نموا، كما تنمو أشياء أخرى لا نتحكم بإيقاعها تماما. هذا التشكل، أو بالأحرى التكون الشكلي morphogenesis، يأتي من عمق البيولوجيا، من مكان أقدم من الصف، ليصبح مبدأ بيداغوجيا وأسلوب تعليميا، أو محاولة في هذا الاتجاه.

الفهم لا يتم تركيبه خطوة بخطوة، ولا يسير بخط مستقيم، بل ينمو عبر الزمن من تفاعل القواعد والتجربة والتغذية الراجعة، ومع شيء من الصبر. وكل عقل متعلم ينتج شكله الخاص من الفهم، بطريقته الخاصة، تماما كما تنتج الأنظمة المعقدة أشكالا مختلفة من نفس القواعد البسيطة، أو يمكن وصفه، بتعبير غير حاسم عمدا، a whole set of results but none in particular.

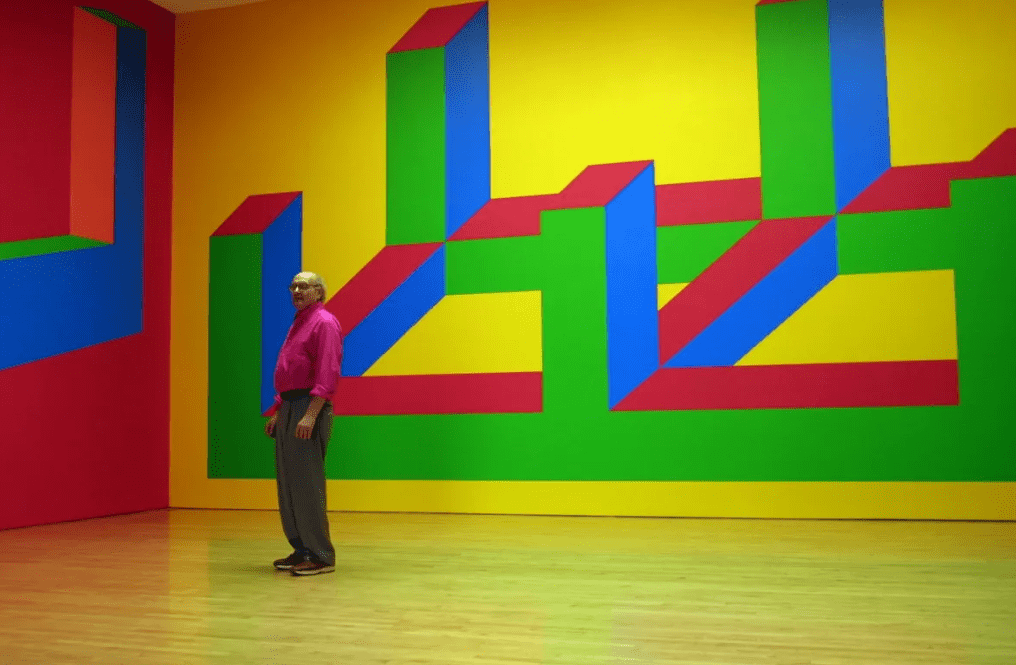

وهو منطق ظهر في الفن قبل التعلم، وقبل الذكاء الصناعي ايضا، عندما التقى التفكير الخوارزمي بالتصميم البصري فأنتج ما سمي بالفن الإجرائي procedural art، من دون أن يكون واعيا بكل ما سيفتحه لاحقا.

في جداريات سول ليويت، العمل الفني ليس الرسم على الجدار بل النظام الذي كتب على الورق، أو التعليمات بحد ذاتها، فهو لم يرسم النتيجة بل وضع القوانين ثم انسحب، تقريبا بثقة كاملة في ما سيحدث لاحقا.

وكذلك الذكاء الصناعي حين يدخل إلى التعليم بفكر مستقبلي، لا دعائي ولا تقني سطحي، فهو لا يكون أداة للشرح ولا للأتمتة ولا مصنعا للإجابات، ولا ينبغي له ذلك، بل نظام إنتاج معرفي قيمته ليست في مخرجاته النهائية فقط بل في القواعد التي يعمل بها، وفي المساحة التي يتركها للتكرار، الخطأ، والتشكل البطيء، تلك المساحة التي عادة ما نخاف منها. فهو يمثل بيئة غنية بالتغذية الراجعة feedback-rich، بيئة تسمح للتعلم أن يحدث، لا أن يعلن عن نفسه بسرعة.

تنتابني الحماسة أيضا لتشبيه التعليم المستقبلي الذي أرجو أن أراه، وربما أتمسك به أكثر مما أعترف، بموسيقى كلود ديبوسي وإيريك ساتي، وسأبين تاليا سبب هذا التشابه، أو على الاقل أحاول.

موسيقى ديبوسي مثلا لا تشرح نفسها بشكل صريح، ولا يبدو أنها معنية بذلك اصلا. لا تقدم بنية صارمة ولا تقدم ذروة تقليدية، بل هي أقرب إلى الضباب وإلى طبقات صوتية تتداخل دون أن تقوم بالإعلان عن مركز واضح، أو عن اتجاه واحد. وبالتالي فالمستمع لا يقاد، ولا يلقن، بل يتم استدراجه إلى الحالة، خطوة خطوة، أحيانا من حيث لا ينتبه.

أما إيريك ساتي، فبساطته ليست تبسيطا، ولا اختصارا كسولا، بل تفتح فراغا ذهنيا يسمح للتفكير أن يتكرر، وربما أن يضل طريقه قليلا، وذلك من خلال جمل قصيرة تتكرر دون استعراض ولا تصعيد، وكأن التكرار هنا هو الفكرة نفسها، لا وسيلتها.

لذا أرى أن التعليم المستقبلي الذي يحسن الاستعانة بالذكاء الصناعي سيكون شبيها لصنيع كلود ديبوسي وإيريك ساتي في الموسيقى، أو على الاقل يسير في الاتجاه نفسه، فليست كل فكرة يجب أن تغلق فورا، ولا كل سؤال يحتاج إلى إجابة نهائية، وربما لا يحتاجها أبدا. والذكاء الصناعي حين يستخدم كمرافق فكري، لا كمصدر جامد للحلول ولا كآلة يقين، يستطيع أن يحافظ على شيء من الغموض المنتج، ذلك الغموض الذي يدفعنا للتفكير مرة أخرى، بدلا من قتله بالتفسير الزائد، أو بإجابة سريعة تبدو مقنعة أكثر مما ينبغي.

وربما تكون القيمة الكبرى التي يمكن أن يضيفها الذكاء الصناعي إلى التعليم لا تكمن في كمية المعلومات، ولا حتى في سرعتها، بل في تحرير المعلم من مركزية الشرح، وهو تحول غير بسيط. فوظيفة المعلم ستتحول من نقل المعرفة إلى صياغة الأسئلة وبناء المسار ومرافقة التفكير، أو ملاحقته من بعيد أحيانا، مع ترك مساحة لما لا يتضح فورا.

الذكاء الصناعي هنا لا يكون بديلا عن المعلم، ولا ينبغي له ذلك، بل أداة تسمح للمعلم أن يتراجع خطوة، خطوة محسوبة، ويخفف حضوره، لا غيابه، ويمنح الطالب مساحة نادرة، وربما مقلقة في البداية، وهي مساحة التفكير دون استعجال، ودون أن يطالبه أحد بأن يصل إلى شيء محدد في زمن محدد.

إذا كان للذكاء الصناعي أن ينجح في التعليم فلن يكون ذلك لمجرد أنه ذكي، ولا حتى متقنا، بل لأنه استطاع أن يكون هادئا، أو أقل استعجالا على الاقل، وقادرا على تبطيء الزمن لا تسريعه.

فهو سيترك الأسئلة مفتوحة قليلا، عمدا، سامحا للفهم أن يتشكل لا أن يفرض، وأن يتأخر إن لزم الأمر.

تماما كما في لقطة طويلة لا نعرف متى تنتهي، أو مقطوعة لا تبحث عن ذروة، بل تكتفي بأن تستمر.

محمد عبد القادر الفار

محمد عبد القادر الفار

“محمد عبد القادر الفار”

أضف تعليق