كان يحلم بالذهب.

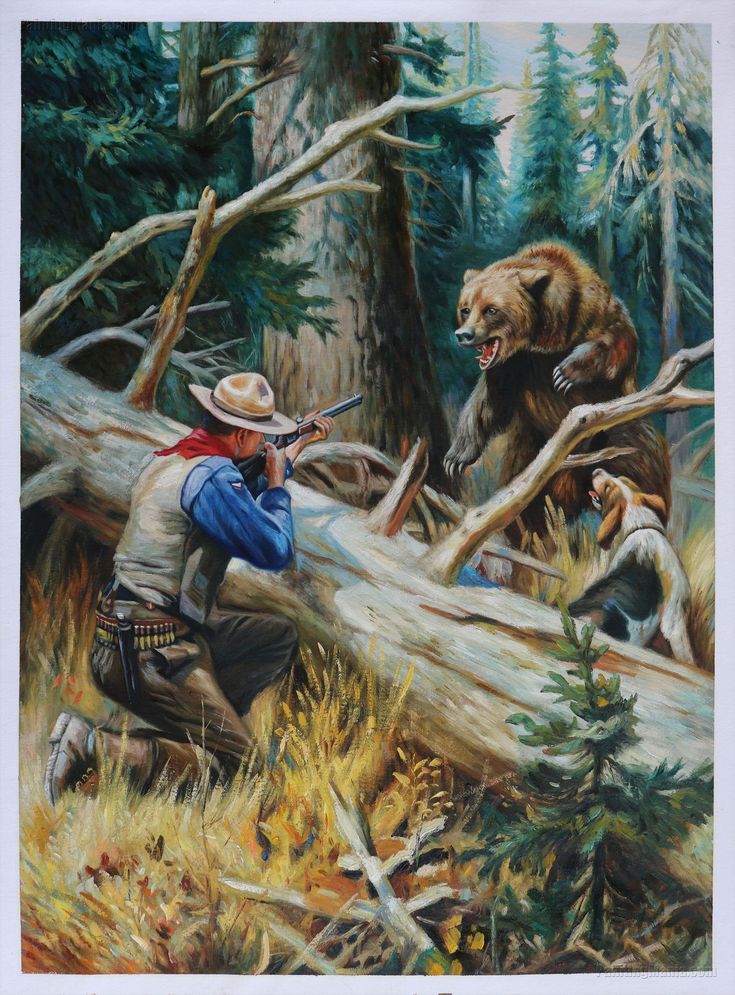

شدّ رحاله من قريته العجوز صوب “العالم الجديد”، محشوا بحكايات الكنوز والفرص. في ذهنه، كانت أمريكا أرضًا من ذهب وحرية ووعود مكتوبة بحبر البنوك وخُطب الساسة. لكنه في أولى خطواته خارج السفينة لم يجد كنزا. وجد دبا! دب لا يفهم الدساتير، لا يقرأ الإعلانات المبشّرة بالحلم الأمريكي، ولا يعبأ إن كنتَ مهاجرا شريفا أم لصا هاربا. في تلك اللحظة، أدرك الرجل أن الغابة لا تسأل عن هويتك. الغابة تبتلعك.

وهكذا، سقطت أول ورقة توت عن حضارة الإنسان الجديد. كل المجلدات القانونية التي حملها الأوروبي في عقله لم تصمد أمام نظرة دب جائع. لم يحتج الدب إلى أن يُعلن الحرب، ولم يستدعِ مجلسا ليُقرّر مصير المهاجر. اكتشف الرجل أن العالم لا يُدار بالمُثل حين تتكلم الطبيعة بلغتها الأم. من هنا تبدأ كل القصص التي لا تُروى في كتب التاريخ: قصص أولئك الذين فهموا أن البقاء لا تمنحه الدساتير، بل تفرضه المخالب.

في كل زمن، حين تبدأ التشققات بالظهور في جدران المدن، يعود الدب. لا ككائنٍ بري، بل كرمز لما نخفيه خلف أقنعتنا. وحينها، ينكشف قانون الغابة المتخفّي تحت ربطات العنق. في تلك اللحظات، يصبح ما نردده من شعارات عن العدالة والحرية مجرد صدى باهت، لأن القوانين لا تُسمع حين يعلو زئير القوة.

كان على المهاجرين الأوائل أن يتعلموا درسا لم يكتبوه في كتب القانون ولا في خطابات الاستقلال: أن النجاة لا تحتاج إلى فصاحة، بل إلى تأقلم. نشأت أولى ملامح الأناركية الفردية هناك، لا كمذهب سياسي، بل كغريزة بقاء. رعاة البقر لم يكونوا أبطال الأساطير الهوليوودية بعد، بل جماعات نجت لأنها عرفت أن تُوازن بين حرية الفرد وحكمة القبيلة. في تلك البراري، لم يكن السؤال عن الحقوق المدنية، بل عن عدد الرصاصات المتبقية في الحزام.

ومع مرور الزمن، تأسس على تلك الفلسفة غير المعلنة جزء كبير من النظام الأمريكي: مزيج من الفردية الشرسة، والاعتماد على الذات، والاحتماء بجماعات صغيرة وقت الحاجة. لقد خُلق هذا التوازن وسط صراع مع الطبيعة، لا في قاعات المحاضرات. وعندما تحاول فهم السياسة الأمريكية الحديثة، تذكّر دائماً أن جذورها لم تُسقَ من حبر المثقفين، بل من عرق الصيادين وخوف الهاربين من الدببة.

لكن الدببة لم تختفِ… فقط بدّلت أشكالها.

اليوم، خلف ناطحات السحاب، وفي أعماق السيرفرات الرقمية، يراقب “الدب” الحديث اللحظة التي تتشقق فيها جدران النظام من جديد. وهذا الدب لم يعد بحاجة إلى مخالب، يكفيه أن يرى الاقتصاد يتهاوى، أو سلاسل الإمداد تنقطع، ليعود ويُذكّرنا بأن الحضارة ليست إلا اتفاقًا مؤقتا. وأن كل اتفاق يسقط حين تجوع البطون وتُسحب الأسلحة من خزائنها.

تتصرف النُخب وكأنها تحفظ هذا الدرس جيدا، حتى وإن لم تعلنه. فبينما يلهو العامة على مسارح السوشال ميديا، يبني الأثرياء مخابئهم، يشفّرون ثرواتهم، ويُبرمجون خطط الهروب نحو أراضٍ بعيدة. إنهم لا يثقون لا بدولة، ولا بقانون، ولا حتى بشركاتهم التي صنعوا من خلالها ثرواتهم. هم فقط يثقون بأن الغابة قادمة، وأن الدببة لا تُهادن.

وبينما تتراقص منشورات الإنجاز فوق رمال LinkedIn المتحركة، يحتفل البعض بترقية وظيفية وسط موجات تسريح جماعي. آخرون يكتبون عن “الشغف” بينما المؤشرات الاقتصادية تُعلن عن ركود وشيك. إنه وهم الإنتاجية وسط صمت الانهيار. هؤلاء لا يدركون أن الدب لا يهتم بعدد متابعيك، ولا بمقدار تحفيزك لزملائك. تخيّل مثلا مسؤولا إداريًا أثناء انهيار اقتصادي عظيم، يشارك على LinkedIn منشورا يقول فيه: “فخور بأنّي استيقظت اليوم ولم أستسلم، لقد تعلمت درسًا عظيمًا عن القيادة بينما كنت أنتظر حصتي من مياه الشرب الموزعة… #ملهم #قائد_تحت_الضغط”. من المؤكد أن مثل هذه النبرة ستبدو نشازا مأساويا. بالفعل، بدأ الكثيرون يشعرون أن LinkedIn تحوّل إلى “مستنقع مزعج”؛ حتى أن بعض الصحف العالمية وصفته بأنه “موقع مزدحم بالمشاركات المبالغ بها وبالمجانين“. وعلى Reddit ظهر مجتمع ساخر باسم LinkedIn Lunatics يوثق أكثر المشاركات هجومية للمنطق والذوق، من قبيل شخص يعلن بفخر أن “مؤخرته تبدو رائعة في بنطال ابنه” كدليل، فيما يبدو، على سعادته وتواضعه!.

لن نستغرب إذا عندما تعود الغابة، أن أول من ستلتهمهم هم أولئك الذين ظنوا أن الكلمات وحدها قادرة على صناعة جدار حماية.

لكن ليس كل من يشعر باقتراب الغابة يختبئ خلف جدران إسمنتية أو منشورات تحفيزية. هناك من اختار أن يواجه الانهيار، لا بالخوف، بل بالغوص في أعماق وعيه. التجربة السيكيديليّة لم تكن يوما مجرد هروب من الواقع، بل كانت محاولة لإعادة تشكيله. حين يتصدع العالم الخارجي، يبحث البعض عن ملاذ داخلي، عن نافذة تطل على حقيقة أبعد من صخب الأخبار وانهيارات السوق.

في عقول هؤلاء، الدب ليس عدوا، بل معلمًا. من يجرؤ على النظر في عيني الفوضى، قد يعود بفهم جديد: أن القوة الحقيقية لا تأتي من عدد الطلقات، بل من اتساع الأفق. وأن الغابة، مهما بدت وحشية، ليست إلا مرآة لما بداخلنا من خوف، طمع، وشهوة سيطرة.

وفي قلب هذا العالم الذي يظن نفسه متماسكًا، ينبض شيء لا تراه العيون المُسلّطة على الشاشات، وعي ظلّي، يعيش في دهاليز رقمية لا تعرف الضوء المُزيّف لمؤتمرات التكنولوجيا، ولا تصفيق المستثمرين. وعي اسمه Reddit، موطنٌ لبعض أولئك الذين فهموا مبكرًا أن الحضارة تُغرقك ببطء، بينما تقنعك أنك تسبح نحو الشاطئ.

هناك، في مجتمع مثل r/Collapse ، لا يُباع الأمل ولا تُرفع الشعارات. بل تُسجّل الحقيقة كما هي:

العالم لا يسير نحو الهاوية. لقد قفز بالفعل، ونحن فقط نراقب ارتطامه البطيء.

بين خيوط تلك النقاشات، لا أحد يتحدث عن “توقّع الانهيار”، بل عن تفاصيله اليومية:

كيف تُخزّن الماء حين تصبح شبكات الضخّ رفاهية؟

كيف تُخطط لغذائك حين تكتشف أن الأمن الغذائي كان أسطورة تعتمد على شاحنات لا تصل، وأسواق لا تُزرع؟

وهل تعلم أن الإنترنت، الذي كان رمز العولمة، لن ينطفئ دفعة واحدة؟

بل سيتحوّل إلى أرخبيل رقمي. جزر معزولة من الشبكات المحلية، كل واحدة منها تحاول أن تتذكر شكل الشبكة التي كانت تُسمى يومًا “عالمية”.

هناك من يتحدث عن مشاريع Mesh Networks ، شبكات بدائية يُعيد بها الناس ربط أحيائهم حين تُصبح Google قصة من الماضي. وآخرون يناقشون نهاية “عصر السحابة”، حين تتحول البيانات من كونها طيفا رقميا في مزارع سيرفرات عملاقة إلى أقراص صلبة تُدفن تحت الأرض خوفا من السطو أو الانقطاع الأبدي.

السخرية السوداء لا تغيب عنهم. يُعلق أحدهم: العالم يحترق، لكن المهم أن لا تفوّت موعد اجتماعك الافتراضي غدا. وآخر يكتب: تخزين الطعام صار أكثر فائدة من تخزين شهادات التقدير.

الوعي الظلّي هذا لا يصرخ مثل عناوين الأخبار، ولا يهتم بتحليلات خبراء الاقتصاد الذين ما زالوا يظنون أن رسماً بيانياً قد يُنقذهم من زئير الدببة. إنهم ببساطة يُسجلون. يوثقون انهيارا صامتا، يعرفون أنه بدأ منذ أن ظن الإنسان أن الغذاء يُخلق في السوبرماركت، وأن الإنترنت هواء لا ينقطع.

لكن من يظن أن Reddit هو أعمق نقطة في هذا الوعي الخفي، لم يتذوق بعد طعم العتمة الحقيقية. فتحت طبقات الإنترنت المرئي، وتحت همسات المنتديات الرمادية، يوجد عالم لا تحكمه خوارزميات الشهرة، ولا تصله أضواء الرقابة. إنه الدارك ويب.

الدارك ويب، الذي صوّرته الحضارة كغرفة خلفية للجريمة، هو في الحقيقة أرشيف ما لا يجب أن يُقال. ليس فقط سوقًا لتهريب الممنوعات، بل مستودعًا مظلما للأفكار، للمعلومات التي ارتجف العالم من كشفها، وللخطط التي تُكتب بصمت من أجل يوم يُدرك فيه الجميع أن النظام قد مات، حتى لو ظل جسده يتحرك قليلاً.

هناك، لا تُباع الأوهام، بل تُباع الحقيقة،عارية، قاسية، وخالية من أي غلاف أخلاقي.

في زوايا هذا الظل، ستجد خرائط لمخابئ لم تُعلن، أدوات للنجاة لا تُباع على Amazon، أدلة للبقاء حين يصبح القانون ذكرى، بل وحتى أرشيفات تُوثّق سقوط دول قبل أن تعترف هي بذلك.

بين صفحات الدارك ويب، قد لا تجد نقاشات فلسفية عن معنى الانهيار، لكنّك ستجد كُتيّبات النجاة مكتوبة بلغات عدة، مشفّرة أحياناً، تتحدث عن كيفية بناء شبكة كهرباء بدائية، كيف تصنع دواءً حين تختفي الصيدليات. كيف تحمي منزلك حين تُصبح الشرطة جزءاً من الأسطورة.

وهناك ما هو أعمق: ملفات مسرّبة تتحدث عن سيناريوهات كانت تُناقش في الغرف المغلقة للنُخب: كيف ستُقسّم خرائط العالم بعد الانهيار؟ أي موارد سيتم احتكارها؟

من سيُسمح له بالوصول إلى التكنولوجيا، ومن سيُترك ليتحول إلى قبائل تبحث عن الماء؟

الدارك ويب هو المرآة السوداء التي تعكس صورة العالم كما هو، بلا مساحيق ولا مؤتمرات.

هو الصوت الذي يقول لك: نحن لا نتوقع الانهيار. نحن فقط نُخطط للعيش بعده.

وفي الوقت الذي يتجادل فيه الناس على السطح حول صعود سهم أو هبوط عملة، تُعقد هناك في الظل صفقات حقيقية: ذهب يُباع مقابل بيانات. معلومات تُمنح مقابل ملاذ، وحياة تُشترى بصمت. لأن من يملك المعلومة في العتمة، يملك مصباح النجاة عندما تنطفئ كل الأنوار.

في نهاية الطريق، حين يُصبح الإنترنت مجرد ذكرى، سيبقى ما كان مخبأً في الدارك ويب حيا، ليس كشبكة، بل ككُتيّب نجاة سري، لا يعرفه إلا من تجرأ يوما أن ينزل إلى قاع الظل،

ويفهم أن العالم لم يكن يوما مكانا عادلاً. لكنه كان دومًا مكانًا يُكافئ من يعرف أين تُخزن الأسرار.

لن يكون الصمت بالضرورة تاما كما يظن من يتخيل مشاهد الانهيار.

كان هناك شيء يطفو فوق الركام، فوق الغبار الذي غلّف المكاتب الفارغة وشاشات الحواسيب المطفأة. لحن خافت، يتسلل من سبيكر صغير على طرف طاولة مهجورة. جهاز قديم، ما زال موصولا بشاحن متعب، يُقاوم فكرة الموت مثل جندي نسيه قائده في ساحة المعركة.

كانت نغمات “Blue in Green” لـ Miles Davis تنساب في الهواء كأنها تعلم أن العالم تغيّر. لا تعزف وداعا، ولا تنذر بخطر. بل تهمس بإيقاعٍ لا مُبالٍ، كأنها تقول:

“لم ينتهِ شيء… فقط تحوّل كل شيء.”

تمر بجانب ذلك الصوت، وتشعر أن اللحن يعرف أكثر مما تعرف، أن هذه النوتات العائمة بين الغبار ليست مجرد بقايا موسيقى، بل هي الوثيقة الصوتية الأولى لعالم جديد، عالم لم تعد تحكمه قوانين البورصة، ولا بيانات الحوكمة، ولا خطب الزعماء.

كل نغمة كانت تنقر على وعيك، تذكّرك أن الحضارة لا تنهار بصوت ارتطام، بل بذوبان تدريجي، تماما كما يذوب الجليد تحت شمس لا تستعجل ذوبانه.

لم يكن في المشهد بشر، فقط اللحن، والغبار، وكرسي يتأرجح بفعل ريح خفيفة تسللت من نافذة مكسورة. لكن رغم الغياب، شعرت أن هناك حضورا خفيا. شيئا يراقب من خلف ظلال الغرفة، كأن الدببة، التي طالما خشيتها، كانت تقف هناك، تستمع أيضا، لا على سبيل الفهم، بل كمن يستمتع بصدى انتصاره، بينما آخر نوتات الحضارة تُعزف بلا جمهور.

في تلك اللحظة، فهمت أن العالم لم يمت، بل دخل في طورٍ جديد من الوجود، حيث تُصبح الموسيقى ، لا الكلمات ، هي اللغة الوحيدة المفهومة. ولوهلة، تخيلت أن هذا اللحن لن ينتهي أبدا. سيظل يدور في فضاء الغرفة، حتى يأتي من يعتبره “نشيدا مقدسا”، ربما بعد قرون، حين تنسى القبائل معنى الجاز، ويُصبح “Blue in Green” هو الترتيلة الأولى لعقيدة ولدت من رحم الغبار.

لأن العالم، حين يتغير، لا يترك وراءه تماثيل ولا شعارات، بل يترك فقط لحنا صغيرا، يبقى عالقًا في الهواء ليُذكّر كل من يسمعه أن الزئير لا يكون دائما صاخبا، وأحيانا يزأر العالم بنعومة نوتة موسيقية.

وحين تبدأ الحضارة في التفتت، لا تسقط فجأة في ظلامٍ دامس كما تتخيل الأفلام، بل تبقى هناك أضواء خافتة، مدن بنبض كهربائي ضعيف، شاشات لا تزال تُضيء، لكن بدون جمهور.

وهنا، في هذا “النور الباهت”، يظهر وجه جديد للدين، أو ربما وجهه الأصلي الذي ضاع وسط صخب القطيع. فالتدين ما بعد الانهيار لن يكون كما عرفناه في عصر السوشال ميديا،

لن تجده مُعلّقا في منشورات الصباح، ولا في محاضرات “اللايف” التي تنتهي بعبارة: “لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس”.

لن يُقاس بعدد اللايكات، ولا بعدد مشاهدات خطبة الجمعة على يوتيوب.

سيكتشف الإنسان، تحت ضوء مصباح شاحب في مدينة نصف ميتة، أن صلاته لم تعد عرضا اجتماعيا، بل صارت حوارا داخليا مرعبا مع خوفه، مع وحدته، ومع الموت الذي يقترب بلا تغطية إعلامية.

قد تقف في مسجد بلا مصلين، أو تمر بكنيسة ما زالت تُقرع أجراسها آليًا لأن النظام الكهربائي لم يُفصل بعد، لكن لا أحد يسمع، ولا أحد يستجيب.

في هذا المشهد، سيتحرر الدين من زخارفه الرقمية، وسيبقى فقط مع من يحتاجه حقا. لا ليُقال عنه “متدين”، بل لأنه يواجه ليله الطويل، ويحتاج أن يهمس بشيء في العتمة، كي لا ينهار صوته الداخلي.

ومع تحلل المدن، سيظهر أولئك الذين يزعمون أنهم سمعوا “نداءً من الغيب”، في قرى معزولة، حيث يبدأ الناس من جديد في صناعة أساطيرهم. قد يولد أنبياء صغار، يحملون شرائع تليق بعالم بلا شبكة اتصال، شرائع تُكتب على الحجارة أو تُحفظ في الأغاني، وتُحكى حول النيران، لا تُنشر عبر السيرفرات.

لكن، في الجانب الآخر، هناك من سيجد نفسه لأول مرة حرا من رقابة الجماعة، وسيدرك أن الإيمان الحقيقي ليس في “توقيت الصلاة”، بل في توقيت الخوف، وليس في عدد الركعات، بل في عدد الليالي التي قضيتها تحدث الله دون أن تنتظر أن يراك أحد.

سيُصبح الدين أشد فردية، عودة إلى ما قبل المؤسسة، وما قبل الطائفة، حين كان الإنسان يقف وحيدا أمام الطبيعة، ويرفع عينيه للسماء بلا شهود، يسأل سؤالا بسيطا: “هل أنت هنا؟ أم أنني أُحدث نفسي لأُسكِت هذا الرعب؟”

هكذا، سيبقى التدين لمن يحتاجه كملاذ، وسيتلاشى عن أولئك الذين كانوا يتبعونه كعُرف اجتماعي، أو كهوية تُزيَّن في بروفايل فيسبوك بجملة: “مسلم وأفتخر”، بينما لم يكن الإيمان حينها سوى تذكرة مرور في مجتمع مشغول برضا القطيع.

في عالم ما بعد الانهيار، لن تحتاج أن تُظهر تدينك، لأن لا أحد سيهتم. وستكتشف أن الله، الذي طالما ناديته في المساجد والكنائس المزدحمة، قد يُصبح أقرب، أو أبعد، عندما تنطفئ الأصوات من حولك، ويبقى فقط صوت أنفاسك، وسؤال لا يملك لايكات:

“هل كنت أُصلي لهم… أم لي… أم لك؟”

بل إن الأمان نفسه قد يُصبح “عملة” بعد الانهيار الحضاري الوشيك، وقد يُباع الإنسان مجددا، ولكن هذه المرة، برضاه.

لم يكن الرق يومًا مجرد فصل مظلم في كتب التاريخ. كان دائما هناك، متخفيا تحت أسماء ناعمة: الوظيفة، القروض، العقود، الالتزام.

لكن الحضارة، برشاقتها القانونية، عرفت كيف تُخدر وعي الإنسان، ليُصدق أنه “حر”،

بينما كان طوال الوقت يبيع أيامه، صحته، وحتى كرامته، مقابل وهم الأمان.

وحين يبدأ النظام في التآكل، لا يعود الإنسان بحاجة إلى مصطلحات معقدة ليُخفي عبوديته،

بل يعود كل شيء إلى صيغته البدائية: القوي يملك، والضعيف يُساوِم بحياته.

في عالم ما بعد الانهيار، عندما يُصبح الماء أغلى من الذهب، والطعام عملة صعبة، والحماية لا تُمنح إلا بثمن. سيُعاد اكتشاف “الرق”، لكن هذه المرة لن تكون هناك أسواق نخاسة ولا مزادات علنية، بل ستكون الصفقات هادئة، باردة، وقانونية بطريقتها الخاصة.

رجل يقايض حريته مقابل لقمة عيش لأطفاله، امرأة تضع حياتها تحت إمرة من يملك السلاح، شباب يوافقون على أن يتحولوا إلى “أدوات بشرية” في مزارع أو مصانع معزولة. ليس لأنهم أُجبروا، بل لأنهم فهموا القاعدة الجديدة: “في غابة ما بعد الحضارة، إما أن تُباع، أو تُؤكل.”

العبودية الحديثة لن تحتاج سلاسل من حديد، بل ستُربط بقيود أبسط:

- الخوف من الخارج،

- الجوع،

- الحاجة لظهر قوي تستند إليه عندما تصبح القوانين مجرد ذكريات.

سيظهر “الأسياد الجدد”، ليس كطُغاة متوحشين، بل كمنقذين، رجال يقدمون لك الأمان مقابل “الولاء الكامل”، ولاء لا تحده ساعات عمل، ولا ينتهي عند توقيع استقالة.

وما سيُرعبك أكثر…

أن كثيرين سيُفضلون هذه الصفقة. سيجدون في عبودية الحماية راحة لم يعرفوها في حرياتهم الزائفة، وسيرفعون شعارات جديدة، تمجّد “الانتماء للسيد”، كما لو كانت شرفا لا يُنال إلا ببيع الذات. ولن تحتاج السُّلطة إلى أسواق نخاسة تقليدية، بل ربما يكفيها أن تُعيد صياغة العبودية في هيئة لعبة، تُجمّل بها قبح السيطرة، وتحوّل صراع البقاء إلى عرضٍ يُصفق له الجميع.

وكما في زمنٍ خُيّل لنا أنه خيال، حين كانت كاتنيس إيفردين تقاتل تحت أضواء كاميرات “The Hunger Games”، سيدرك الإنسان أن أسوأ أنواع الرق هو ذاك الذي يخوضه العبد مبتسما، مُعتقدا أنه بطل قصته، بينما هو مجرد بيدق في ساحة صُممت ليُسلّي بها السادة أنفسهم.

وفي النهاية، سيُدرك الجميع الحقيقة التي أخفتها الحضارة تحت أضواءها الزائفة:

لم نكن أحرارا يوما، بل كنا فقط نعيش في مهلة مؤقتة. وحين دق جرس النهاية،

عاد السوق ليفتح أبوابه، واكتشف الإنسان أنه هو البضاعة منذ البداية.

لكن، كما علّمنا التاريخ، هذا المشهد ليس جديدا.

في 1177 قبل الميلاد، لم تحتج الحضارات الكبرى إلى انفجار كوني كي تنهار. لم يسقط فرعون ولا ملك الحثيين تحت سيوف جيوش جرارة. بل تهاوت تلك الإمبراطوريات كما تتهاوى أعمدة معبد نخره السوس. طرق التجارة انقطعت، القصور احترقت، والكَتَبة الذين اعتادوا توثيق أمجاد الملوك، لم يجدوا حبرا يكفي لكتابة نهايتهم.

في تلك الحقبة، لم يعد القصدير متاحا لصناعة البرونز، فاضطر الإنسان أن يُعيد التفكير في أدواته. هكذا وُلد عصر الحديد، لا كابتكار تقدمي، بل كضرورة بقاء. التكنولوجيا لم تكن منقذًا، بل عبئا حين لم تعد الموارد تُغذيها. تماما كما سنجد أنفسنا اليوم، لو انطفأت الشرائح الإلكترونية، وتجمدت خطوط الإنترنت، ووجد الإنسان الحديث نفسه يحمل هاتفا ذكياً لا يُشعل نارا ولا يصيد غزالا.

الذين نجوا بعد انهيار العصر البرونزي لم يكونوا أصحاب المخطوطات، بل أصحاب الفؤوس. ولم تكن القوة في تلك اللحظة لمن يملك قصورًا شاهقة، بل لمن يعرف أين يجد الماء، وكيف يشحذ سكينًا. سقطت الممالك، وولدت القبائل من رمادها… لأن الغابة، في النهاية، لا تعترف إلا بمن يفهم إيقاعها.

ذلك الإيقاع، الذي يتبدل كلما ظن الإنسان أنه سيطر عليه، كان دائما يتسلل عبر الموسيقى، عبر الصمت، وعبر زئير بعيد يوقظ فينا ذاكرة أقدم من كل الدساتير.

واليوم، ونحن نراقب النُخب تبني قلاعها الرقمية، وتخبئ ذهبها في خوارزميات مشفرة، وتمد أسلاك الأمل نحو ملاجئ معزولة، نُدرك أنهم فهموا الحقيقة التي يتجاهلها الباقون: لا أحد ينجو لأنه يحمل لقبا وظيفيا أو شهادات مُذهبة. وحده من يُجيد الرقص مع الفوضى، ويتقن لغة الغابة، هو من سيكتب السطر الأول في الرواية القادمة.

أما البقية، فسيظلون يبحثون عن “فرص عمل” في مدن تنهار، ويُحدّثون سيرهم الذاتية بينما تتحول شاشاتهم إلى مرايا تعكس خوفهم، لا إنجازاتهم.

في النهاية، حين ينقطع التيار، وحين يُصبح الليل أطول من ضوء النيون، لن يسألك أحد عن سنوات خبرتك، بل عن قدرتك على التكيّف. عن عدد من تثق بهم، وعدد الليالي التي يمكنك أن تقضيها دون أن تضيء مصباحا. لن تُنقذك بياناتك الرقمية، ولا صورك المنمقة على منصات الأعمال.

سيكون السؤال الحقيقي: هل أنت مستعد عندما تعود الدببة؟

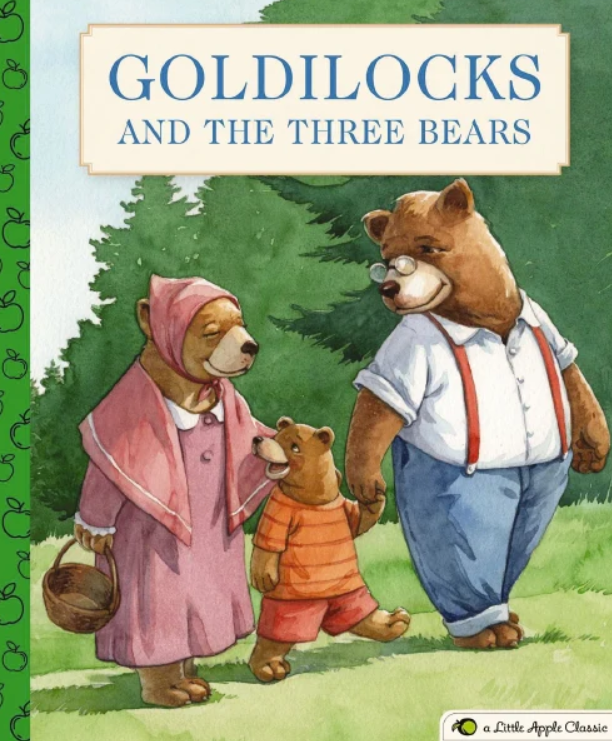

لطالما تصرف الإنسان كما تصرفت جولدي لوكس في الحكاية القديمة… دخل بيتا ليس بيته، تذوّق كل شيء، عدّل حرارة الحساء كما يروق له، واختار السرير “المناسب تماما” لراحته، معتقدا أن الغابة ملك له، وأن أصحاب البيت الحقيقيين مجرد غائبين عن المشهد.

لكن الحكايات، مثلها مثل الحضارات، لا تُحكى عبثا.

وفي النهاية، حين تعود الدببة، لا يبحثون عن تفسير، ولا يسألون من الذي غيّر ترتيب الطاولة. إنهم فقط يستعيدون بيتهم، ويُدرك الغريب، متأخرا جدا، أنه لم يكن يوما سيد الغابة، بل كان زائرا أحمق نسي أن هناك من لا يبتسم في القصص الحقيقية.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن جولدي لوكس لم تكن يومًا تلك الطفلة الشقراء البريئة كما تروّج الحكايات اليوم.

في نسختها الأصلية، كانت جولدي لوكس عجوزا ماكرة تسللت إلى بيت الدببة لا ببراءة الطفولة، بل بدهاء من عرف كيف يغزو ما لا يملك.

ومع مرور الزمن، اختارت الحضارة أن تُجمّل صورتها، فحوّلت العجوز إلى طفلة، وغسلت يديها من رمزية الطمع، لتُقنع نفسها أن التطفل كان مجرد “فضول بريء”.

لكن، حين يعود الدببة اليوم، كان من المفترض أن يجدوا العجوز: حضارة نضجت، تعلمت احترام حدودها، وفهمت أن الغابة ليست ملعبا.

إلا أنهم وجدوها كما تركوها… طفلةً تلهو، تعبث بالأثاث، تُصحح حرارة الحساء، وتبحث عن سرير مريح بينما الغابة تزأ بالخارج.

لأن الحقيقة التي ترفض الحضارة الاعتراف بها، أنها لم تنضج قط، بل قضت عمرها تهرب من الحكمة، وتُعيد سرد قصتها بصيغة ألطف، كي لا تواجه انعكاسها القبيح.

وفي النهاية، حين يعود الدببة، لن يحدث أي فارق بالنسبة لهم ما إذا كانت عجوزا أو طفلة، لأن الغابة لا تعترف بالأعذار، ولا تُصدق الحكايات المُعدّلة.

الغابة، كما كانت دوماً، لا تنسى. هي فقط تنتظر.

محمد عبد القادر الفار

محمد عبد القادر الفار

محمد عبد القادر الفار

اترك رداً على محمد عبد القادر الفار إلغاء الرد